Calculateur de frais de virement

Comparateur de frais de transfert

Comparez les coûts réels des transferts d'argent via les services traditionnels (comme Western Union) et les cryptomonnaies.

Plus d’un milliard de personnes dans le monde n’ont pas de compte bancaire. Dans de nombreux pays en développement, les gens ne peuvent pas emprunter, épargner ou recevoir de l’argent de leur famille à l’étranger parce qu’il n’y a pas de banque à des kilomètres à la ronde, ou parce que les papiers requis sont impossibles à obtenir. Les cryptomonnaies ne sont pas une solution magique, mais elles offrent une voie réelle pour contourner ce système cassé. Et ce n’est pas une théorie : des fermiers au Kenya, des migrants au Nigeria, des commerçants au Vietnam utilisent déjà Bitcoin ou d’autres cryptos pour faire ce que les banques refusent de leur permettre.

Comment ça marche sans banque ?

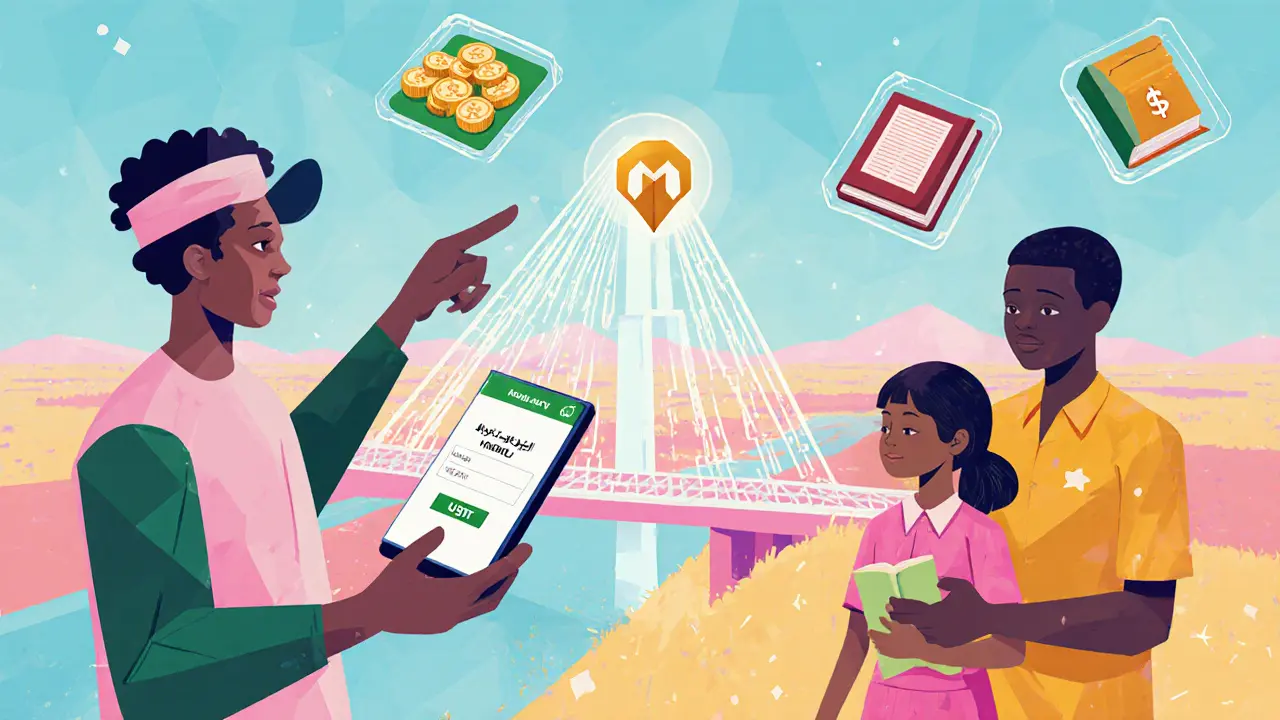

Vous n’avez pas besoin d’un certificat de revenus, d’une adresse fixe ou d’un historique de crédit pour avoir un portefeuille crypto. Il vous faut juste un téléphone portable et une connexion internet. Une fois que vous avez téléchargé une application comme Trust Wallet ou Phantom, vous pouvez créer votre portefeuille en moins de deux minutes. Votre clé privée - comme un mot de passe ultra-secret - est la seule chose qui vous permet d’accéder à vos fonds. Pas de banque derrière. Pas d’intermédiaire. Pas de frais cachés pour ouvrir un compte.

En Afrique subsaharienne, où seulement 49 % des adultes avaient un compte bancaire en 2021, cette simplicité a changé la donne. Au Nigeria, plus de 30 % des adultes ont utilisé ou possédé une cryptomonnaie en 2024. En Kenya, les gens paient les marchés, envoient de l’argent à leurs familles, et même achètent des semences avec des stablecoins. Ce n’est pas de la spéculation : c’est de la survie économique.

Les remises, un point de rupture

Pensez à un travailleur migrant au Qatar qui envoie de l’argent à sa famille au Bangladesh. Avec Western Union ou MoneyGram, il paie en moyenne 8 % des frais pour envoyer 200 dollars. C’est 16 dollars de perdues chaque mois. Avec une cryptomonnaie comme USDT (un stablecoin lié au dollar), il envoie les mêmes 200 dollars en moins de 10 secondes, pour moins de 1 dollar de frais. C’est une économie de 150 dollars par an - l’équivalent de deux mois de nourriture pour une famille.

Les données du World Bank montrent que les pays qui adoptent les cryptomonnaies pour les remises voient une augmentation de 15 à 20 % du montant total reçu par les ménages. Pourquoi ? Parce que les gens n’ont plus besoin de recourir à des intermédiaires coûteux. Les transferts sont directs, rapides, et transparents. Et surtout, ils fonctionnent même si la banque locale est fermée ou en grève.

Protéger son argent contre l’inflation

Dans des pays comme l’Argentine, le Liban ou le Zimbabwe, les monnaies locales perdent 50 %, 100 %, voire plus de leur valeur en un an. Les économies en espèces disparaissent. Les comptes bancaires sont gelés. Les gens perdent confiance.

Bitcoin, avec son offre limitée à 21 millions de pièces, ne peut pas être dévalué par un gouvernement. Même si la monnaie locale s’effondre, les gens peuvent convertir une partie de leurs économies en Bitcoin ou en USDT. Ce n’est pas une garantie, mais c’est une alternative. Dans les zones rurales du Nigeria, des familles stockent désormais leur épargne en stablecoins sur des téléphones. Elles ne les gardent pas dans des sacs sous le lit - elles les gardent dans des applications sécurisées. Et quand elles ont besoin d’acheter du riz ou de payer l’école, elles convertissent une partie en monnaie locale via des kiosques locaux.

Les obstacles réels - pas que des promesses

Les cryptomonnaies ne sont pas un miracle. Elles rencontrent des blocages sérieux.

La première barrière ? L’accès à l’internet. Dans de nombreuses régions rurales, la connexion est lente, intermittente, ou coûteuse. Un téléphone avec 4G coûte encore plus cher qu’un repas pour une famille. Sans connexion stable, pas de wallet, pas de transaction.

La deuxième ? La méfiance. Beaucoup pensent que c’est une arnaque. Les escroqueries existent - des applications fausses, des sites qui volent les clés privées. Et quand quelqu’un perd son argent, il n’y a pas de banque pour le rembourser. Il n’y a personne à appeler.

La troisième ? Les lois. Certains pays interdisent les cryptomonnaies. D’autres les tolèrent sans les réguler. Dans le Ghana, la banque centrale a lancé un e-Cedi, une monnaie numérique d’État, pour concurrencer les cryptos. Au Nigeria, les banques ont bloqué les transferts vers les échanges crypto pendant des mois. Sans cadre clair, les gens hésitent à s’engager.

Une solution complémentaire, pas une révolution

Les experts de l’université de Georgetown soulignent un point crucial : les cryptomonnaies ne doivent pas remplacer les banques. Elles doivent les compléter.

Imaginons un fermier au Burkina Faso. Il ne va jamais en banque - c’est à 80 km. Mais il a un téléphone. Il reçoit des paiements en Bitcoin pour ses récoltes. Il utilise une application locale qui convertit automatiquement les BTC en monnaie locale à chaque transaction. Il n’a pas besoin de comprendre la blockchain. Il sait juste que son argent arrive, qu’il peut le dépenser, et qu’il ne perd pas 15 % en frais.

C’est là que le vrai pouvoir réside : l’intégration. Des entreprises comme Flutterwave ou Opay proposent déjà des services qui combinent mobile money et crypto. Les banques locales pourraient un jour permettre à leurs clients d’acheter des stablecoins directement depuis leur application. Ce n’est pas de la révolution - c’est de l’évolution.

Le futur : tokenisation et petites entreprises

La prochaine étape ? La tokenisation. C’est un mot compliqué, mais le principe est simple : transformer un actif réel - une vache, un tracteur, une petite boutique - en une unité numérique qu’on peut acheter, vendre ou fractionner.

Un artisan au Pérou qui veut acheter un nouveau métier à tisser peut lever des fonds en vendant des tokens représentant 10 % de sa future production. Des investisseurs du monde entier peuvent participer avec seulement 10 dollars. Sans banque. Sans garantie hypothécaire. Sans papiers. Cela existe déjà dans des projets pilotes en Indonésie et au Pérou.

Les gouvernements commencent à y croire. Le Ghana teste des tokens pour les subventions agricoles. Le Kenya utilise des blockchain pour suivre les paiements des écoles publiques. Ce ne sont pas des expériences isolées - ce sont des fondations.

Que faut-il pour que ça marche vraiment ?

Il ne s’agit pas de convaincre tout le monde d’acheter du Bitcoin. Il s’agit de rendre les outils accessibles, sûrs et compréhensibles.

- Éducation : Des ateliers dans les marchés, des vidéos en langues locales, des démonstrations avec des téléphones prêtés.

- Infrastructure : Des partenariats avec les opérateurs mobiles pour offrir des données gratuites pour les applications financières.

- Régulation : Des lois claires qui protègent les consommateurs sans étouffer l’innovation - comme en Inde, où les cryptos sont légales mais encadrées.

- Partenariats : Des entreprises locales qui intègrent les cryptos dans leurs services existants - pas des startups étrangères qui imposent leur modèle.

Le vrai succès ne se mesurera pas au nombre de personnes qui possèdent du Bitcoin. Il se mesurera au nombre de mères qui peuvent payer l’école de leurs enfants, de petits commerçants qui peuvent acheter des stocks sans emprunter à des prêteurs sur gages, de travailleurs migrants qui n’ont plus peur de perdre la moitié de leur salaire en frais de transfert.

Les cryptomonnaies ne sont pas la fin du système bancaire. Elles sont la première porte ouverte pour ceux qu’on a toujours laissé dehors.

Les cryptomonnaies sont-elles sûres pour les gens qui n’ont jamais utilisé d’ordinateur ?

Oui, si les outils sont bien conçus. Des applications comme Paxful ou BitPesa proposent des interfaces ultra-simples : vous scannez un code QR pour recevoir de l’argent, vous appuyez sur un bouton pour l’envoyer. La clé privée est stockée en sécurité sur le téléphone, sans que l’utilisateur doive la voir ou la mémoriser. Les écoles et ONG locales forment les gens à ne jamais partager leur code de récupération - c’est comme ne jamais donner son mot de passe bancaire. La sécurité vient de la formation, pas de la technologie.

Les cryptomonnaies peuvent-elles remplacer les monnaies nationales ?

Non, et ce n’est pas le but. Personne ne veut que les gens paient leurs impôts en Bitcoin. Le but est d’offrir une alternative pour les transactions quotidiennes quand la monnaie locale est instable ou que le système bancaire est inaccessible. Les stablecoins, liés au dollar ou à l’euro, sont utilisés pour protéger la valeur, pas pour remplacer le franc CFA ou le peso. Les banques centrales testent des monnaies numériques propres - elles veulent contrôler le système, pas le détruire.

Pourquoi les gens utilisent-ils le Bitcoin plutôt que d’autres cryptos ?

Le Bitcoin est connu, reconnu, et le plus difficile à censurer. Même dans les pays où les banques bloquent les échanges, les gens trouvent des moyens d’acheter du Bitcoin en espèces ou via des points de vente. Les stablecoins comme USDT sont plus utilisés pour les transactions courantes, parce qu’ils ne flottent pas. Mais le Bitcoin reste le premier choix pour stocker de la valeur à long terme, surtout quand l’inflation est élevée.

Les cryptomonnaies encouragent-elles le blanchiment d’argent ?

Tout système financier peut être abusé. Mais contrairement aux cash ou aux transferts bancaires non traçables, les transactions blockchain sont publiques. Chaque mouvement d’argent est enregistré sur un registre mondial. Les autorités peuvent suivre les flux, même s’il faut du temps pour les déchiffrer. Dans plusieurs pays, les plateformes doivent désormais vérifier les identités - c’est devenu une obligation légale. Le vrai risque, c’est l’absence de régulation, pas la technologie elle-même.

Quelle est la prochaine étape pour les pays en développement ?

Intégrer les cryptomonnaies dans les services existants. Un agent de mobile money qui permet d’échanger des stablecoins contre de la monnaie locale. Une coopérative agricole qui paie les producteurs en USDT. Une école qui accepte les paiements en Bitcoin pour les frais de scolarité. Ce ne sont pas des révolutions - ce sont des petites améliorations. Mais quand elles se multiplient, elles changent tout.